20世纪初,敦煌莫高窟藏经洞被发现,出土了一大批古代写本和其他文物。敦煌遗书的发现,震动了国内外学术界。随之,一个以敦煌遗书为研究对象,涉及历史、考古、语言、社会经济、宗教、文学、艺术等领域的学科——“敦煌学”,应运而生,并彪炳于世界学术之林。

在一个不足二十立方米的石窟空间中,收藏遗书总数约四万五千件以上 。藏经洞封存遗书的时代和原因,乃是敦煌学家们孜孜以求的问题之一,作者亦就此问题略抒浅见,以就正于专家。

一

藏经洞的封闭,因无文字记载,至今仍是一个谜。学者们曾通过各种途径研究探讨,迄今所知,主要有以下几种看法。

(一)宋初避西夏之乱说。最早论及藏经洞封闭的时代与原因者,当为法人伯希和,他在1908年写的《敦煌石室访书记》一文中说:

首当研究之问题,厥为卷本入洞之约略年代,此实有准确之凭证在焉。卷本所题年号,其最后者为宋初太平兴国(公元976至983年)及至道(公元995至997年),且全洞卷本,无一作西夏字者,是洞之封闭,必在十一世纪之前半期,盖无可疑。以意度之,殆即1035年西夏侵占西陲是也。洞中藏弆,至为凌乱,藏文卷本、汉文卷本,绢本画幅,缯画壁衣、铜制佛像,及唐大中刻之丰碑,均杂沓堆置,由是可见藏置时必畏外寇侵掠而仓皇出此。

此后,英人斯坦因及我国学者罗振玉、姜亮夫等都持此看法,如斯坦因说:“就卷尾以及文书中间所记载的正确年代,这些卷子的最初年代大概自第五世纪,以迄于第十世纪的终了。研究所得的这些年代以外,再加上以伯希和教授的材料,比观互较,可知这一部大藏书室之封闭,一定在十一世纪初期左右,其时西夏人(Tanguts)征服此地,有危及当地宗教寺宇之势,因而如此。” 罗振玉认为:“一洞藏书满中,乃西夏兵革时所藏,壁外加以象饰,故不能知其为藏书之所。” 姜亮夫亦“据莫高窟所发现的材料推知,宋时西夏之乱,千佛洞下寺僧人,欲避乱他乡”,便把经卷佛像杂书等藏入洞中封存 。

(二)宋皇祐之后(1051)说,持此说者陈垣的《敦煌劫余录序》云:

通考载大中祥符末,沙州归义军节度使曹贤顺,犹表乞金字藏经。景祐至皇祐中,朝贡不绝,知此等洞之封闭,大约在皇祐以后。

(三)宋绍圣中(1094—1098)说。殷晴在《敦煌藏经洞为什么要封闭》及《关于大宝于阗国的若干问题》两文中认为,公元11世纪初占领于阗国的哈拉汗王朝(黑汗王朝),实行毁灭佛教政策。宋绍圣中,他们向宋朝要求出兵攻打西夏,宋朝表示赞许。这一消息传到敦煌后,在佛教徒中引起恐慌,因而采取了封闭藏经的保护措施 。

(四)元初说。关百益在《敦煌石室考略》一文中说:

石室地址,为元朝以前之大佛寺,经历年之搜集,宝藏甚富。元太祖成吉思汗西征,其军师道士邱处机,最为信任,与佛教为仇,道经敦煌之先,到处毁坏佛寺,迫僧徒蓄发,改易道装,寺中沙弥,早有所闻,预将所有贵重古物,作石室以封固之,免遭浩劫。及元太祖师次敦煌,即逐僧毁寺,改为道观,直至前清未之能改。至伯希和等闻石室之名,前往发掘时,仍须商得观中道士之同意也。

(五)元明之间说。张维在《陇右金石录》卷五中称:

元末兵乱,瓜沙沦没……石室閟扄,其时盖即在元明之间,或即为守朗奢蓝合楠及其徒众所为。

以上五种说法,后三种,年代较晚,与探索藏经洞封闭的诸因素多不相合,附和者亦未见,仅备一家之言而己 ,前两种说法一直成为普遍的、占优势的说法,并影响于后。近年来对此问题的研究,又多见附和陈垣之说,而试图否定伯希和说。如马世长在《关于敦煌藏经洞的几个问题》一文中,即对伯希和的看法提出了讨论。他认为陈垣的皇祐之说“较为切近实际”。前文述及阎文儒、殷晴的文章,其结论也都是附和陈说的。但对藏经的时代与原因,都承认还难定论,尚待进一步探索。通观以上诸家说法,在探讨藏经洞封闭的时代与原因时,可归结为以下三个主要方面:一、根据收藏遗书纪年下限与遗书中文献种类有关;二、封存寺院藏经与躲避战乱,或发生某种重大政治变动事件有关;三、依据藏经洞外壁(16窟北壁)壁画时代定其封洞时代。试分述如下。

二

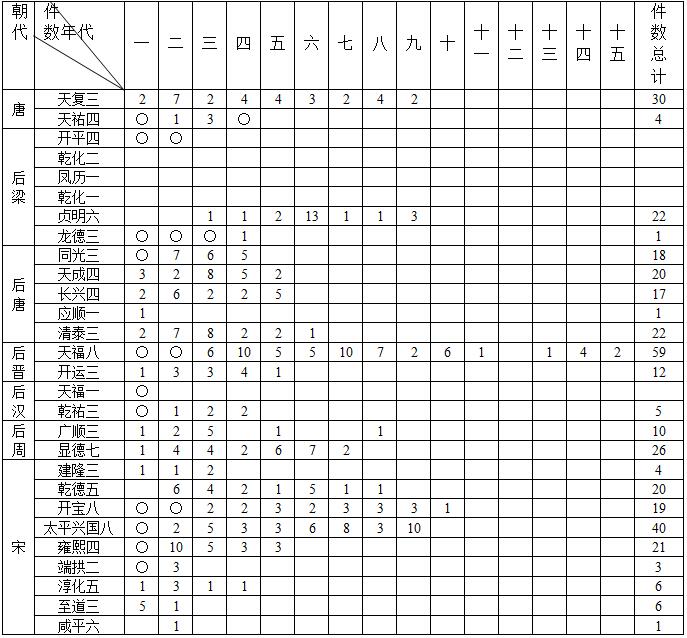

首先谈谈敦煌遗书中有纪年文献及其下限问题。在敦煌遗书中,有相当一部分是与寺院佛事活动有关的卖契、账目、度牒、状、疏、发愿文及写经题记等。这些卷子中一般有纪年题款,它们可靠地反映了这个时代沙州诸寺院佛事活动的情形。笔者以商务印书馆所编《敦煌遗书总目索引》中伯希和、斯坦因和散存国内各家敦煌遗书中有纪年的卷子为主,并参酌中外有关纪年的著录, 从现今所知最晚纪年的宋咸平五年(1002),上推一百零一年,到唐末天复元年(901)作一粗略的统计,列表于下。

说明:表中○号表示可补入有纪年的卷子。

从表中的统计可以看出,从唐末经五代到宋初的一百余年中,二十八个年号,除五代后梁的开平、乾化、凤历、乾化(共八年)和后汉天福(仅一年),未发现有纪年的卷子外,其余都有纪年卷子,而且差不多是逐年都有的。另外,因瓜、沙僻处西陲,往往中原王朝改元之后,瓜沙仍使用原王朝年号。如后晋天福仅八年,遗书卷子中则有天福九、十、十一、十三、十四、十五年等纪年,则推知后晋天福十三年为后汉乾祐元年,十四年为乾祐二年,十五年为后周广顺元年。又如宋太平兴国仅八年,九年为雍熙元年;雍熙仅四年,五年为端拱元年等,这样则可补足一些缺少纪年卷子的年代,总计以上一百零一年中,仅有十一年未发现有确切纪年的卷子。需知敦煌遗书中大量的是仅有干支纪年,而无绝对年代的卷子。可以设想在这一百余年中,应该是每一年都有纪年卷子,且不只一份。上表所列,有的在一年中,确切纪年的有十余件之多。这种情况如实地反映了当时敦煌寺院中正常的、连续性的宗教活动。

从咸平五年(1002)起,沙州为曹宗寿当权时期。曹宗寿与北宋、辽朝都有朝贡关系,其时在莫高窟也兴建洞窟(如莫高窟256窟) 。天禧三年(1019)又有沙州九寺二十五名僧人结社造“天禧塔”,可见其时莫高窟的佛事活动仍在正常进行,沙州各寺院中应该存有记录这个时期佛事活动的各类卷子当不在少数。如果按照伯希和等人的说法,藏经洞是景祐三年(1036)西夏占领瓜沙之前封闭的,那么,敦煌遗书纪年下限说明,从宋咸平以后,经景德(共四年),大中祥符(共九年),乾兴(只一年),天圣(共九年),明道(共二年),到景祐三年李元昊占领沙州止,其间经过了三十四年,然而,在敦煌藏经洞中竟未发现收藏有一份关于此期间年号的卷子,这是不可理解的。把封闭洞窟的时代越往后推,就越无法解释。由此可以根据咸平年往上推一百余年逐年有卷子收藏的情形来推断,从咸平年后,瓜、沙佛事活动是正常的,在藏经洞遗书所反映的却是突然中断,空白达三十多年。这种情形不能说明在这三十多年中,瓜、沙佛寺活动在卷子中毫无反映,只能说明到咸平年或稍后的年代已有的佛寺文书被封存了,未收入藏经洞中的便不免历久而遭亡佚。所以,我认为藏经洞的封闭当在宋咸平年间或稍后的年代里是比较合理的。

三

宋咸平初,瓜、沙二州为归义军节度使曹延禄统辖。从五代以来,瓜、沙曹氏事实上也隶属于甘州回鹘,曹氏家族也和回鹘通婚,《辽史》即称曹氏为“沙州回鹘” 。可见甘州回鹘与曹氏的关系十分密切,命运相通。党项族崛起于西北地区,其地处河西的甘州回鹘、吐蕃与宋王朝之间。甘州回鹘地近逼党项基地,成为党项政权“南牧”与宋争雄的后顾之忧。所以从咸平初,党项族首领李继迁为得到河西走廊的有利地势与解除后顾之忧,“将西掠吐蕃健马,北收回鹘锐兵”,把矛头指向了甘州回鹘,咸平四年(1001)甘州回鹘可汗王禄胜遣枢密使曹万通向北宋王朝进贡时表示“缚继迁以献”的决心。宋咸平五年(1002)三月,李继迁攻陷灵州,改灵州为西平府,建都于此,加强了对河西的威逼,次年便攻占河西重镇西凉府。这时李继迁因胜而骄,遭吐蕃族大首领突然袭击,中箭身亡。李继迁死后,其子李德明继承父志,从咸平六年(1003)到明道元年(1032),同甘州回鹘为争夺凉州、甘州、肃州进行了大小十数次的殊死战斗,使河西走廊几无宁日。从咸平六年(1003)凉州的最初失陷,大中祥符元年至二年(1008—1009),李德明联合辽国两次进攻甘州,到大中祥符三年(1010)辽国攻破肃州。虽然甘州回鹘政权在战争中获胜,但是战争的形势对瓜、沙曹氏政权来说不能不是极大的威胁,其时便必定开始进行战备工作,诸如包括佛教寺院收藏封存经卷。这都是可能的。史载宋天圣六年(1028)李元昊夺取甘州后,天圣八年(1030)“瓜州王以千骑降于西夏”。 对于这条史料,吴广成在《西夏书事》中提出“疑夏国传有误”。他说:“德明虽得甘州,与瓜州尚距千里,中隔肃州回鹘与夏国世仇,贤顺何以遽降?” 但有人认为此为“信史”,“很可能是曹贤顺东去援助甘州回鹘,兵未至,而甘州已被元昊攻陷,所率千骑只好投降”。 也有人认为“天圣八年”之纪事为纪年之误,“瓜州王之降当在景祐二年” 。我认为后一说的推定是不确当的。按《宋史?夏国传》记此事在德明传中。《西夏书事》“天圣八年春三月,回鹘瓜州王请降,德明纳之”下注云:“瓜州回鹘乃沙州分部,其王贤顺见德明势日炽,率属请降。” 如果瓜州王之降在景祐二年,其时德明已死(天圣九年十月),那么把瓜州王之降记入德明传以及所记“德明纳之”、“见德明势日炽”,都岂不是记载失实!所以,如果没有可靠证据,妄改纪年是不恰当的。我认为应该承认此为信史。河南诸州在西夏建国前同回鹘的争夺,攻取失守多次反复,史书失载与简略者难免 。这条看来似乎不合情理的史料,倒可说明在河西连年战争中,党项之势日盛,甘州回鹘之势日衰,特别是当甘州屏障一失,瓜、沙危在旦夕,瓜州王贤顺率属请降则是很可能的。曹贤顺是于大中祥符七年(1014)继曹宗寿为归义军节度使的,曹贤顺即位之后为防备战争危及瓜、沙,开始在瓜、沙寺院中进行备战活动,诸如采取收藏寺院遗书的措施也是可能的,而这种收藏工作从藏经洞的收藏情形与遗书所涉年代、范围来看也决非短期内仓促所为。

另外,在瓜、沙石窟寺院与藏经卷子中,还可以找到一点受战争影响或与战备有关的迹象。在咸平初,瓜、沙归义军政权发生了一次夺权斗争,节度使曹延禄被其族子曹宗寿杀害,瓜、沙归义军开始了曹宗寿的当权时期(1002—1014)。敦煌遗书中有“宋咸平五年壬寅岁五月十五日记”的曹宗寿与其夫人汜氏的写卷。这是迄今所知藏经洞中有纪年卷子中最晚的卷子。从卷子的内容推测,此卷为延禄被害,曹宗寿初篡时所为,此卷的收藏可知藏经洞的封闭当在曹宗寿当权之后。贺世哲、孙修身在《瓜沙曹氏与敦煌莫高窟》一文中谈到,曹氏五代共统治瓜沙归义军一百四十余年。这个政权的节度使更替,祖父子孙的升官晋爵,在石窟画像上都有反映,但到曹宗寿及其子曹贤顺时,瓜、沙石窟中至今未发现他们父子的功德窟与供养人题记。他们说:“很奇怪,在莫高窟宋与西夏交接的一批洞窟里,都没有供养人画像及题名,甚至一些五代、宋窟里的原有供养人画像及题名也在这时被覆盖了。为什么会出现这种情况?我们现在也说不清楚,只好存疑。”我认为这种怪现象是由这时开始的河西战争局势所造成的,是与收藏经卷同时发生的一种现象,同属于被占领者的恐惧心理所使然。

四

藏经洞口外壁壁画的时代,即莫高窟第16窟甬道南、北壁(封洞口墙壁)壁画重绘时代,是判断藏经洞封闭时代的重要根据之一。关于第16窟壁画,过去把它定为宋画 。1964年,敦煌文物研究所与中国社会科学院民族研究所组织的调查组,把此窟定为西夏重绘 。马世长在《关于敦煌藏经洞的几个问题》一文中论及这个问题时说:“还应考虑到,藏经洞遗书能历经八百多年不被发现,是因为此窟封闭之时,第16甬道南、北壁全部重新画了一层壁画,因而看不出壁画下有封堵洞窟的痕迹,毫无破绽可寻。这次重画和封闭藏经洞应是同时进行的,不然藏经的奥秘,重绘壁画的当时就会被发现。第16窟的整窟壁画都重绘过,而且与甬道两壁同时一次完成的,这层重绘壁画,根据我们对西夏洞窟的调查与排年分期,应该属于西夏早期。即是说,壁画是在西夏占据敦煌之前了。像第16窟这样一个大型洞窟,壁画全部彩绘一遍,决不是仓促之间可以完成的。” 马文用16窟北壁壁画重绘时代判断藏经洞封闭时代无疑是正确的,问题是第16窟重绘壁画究竟是属于西夏早期呢,还是属于曹家晚期?这是值得研究的。莫高窟曹家晚期洞窟与西夏早期洞窟风格一致,很难区分,为众所公认。如贺世哲、孙修身在《瓜沙曹氏与敦煌莫高窟》一文中推断莫高窟第256窟重修于曹宗寿当权时期(1002—1014)时说:“这是一个曹氏晚期洞窟,如不借助供养人题名,很难与西夏早期洞窟区别。”刘玉权在《敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期》一文中,对西夏洞窟的内容进行类型分析后认为,“西夏早期洞窟”与宋代曹家晚期洞窟(如“天王堂”和第431窟前室等)相比,有许多相似的因素……然而,又有一定区别”,这种区别“在宋代曹家晚期窟中是少见的”。 也就是说在西夏早期洞窟中有区别于曹家晚期洞窟的内容,虽然少见,但不等于完全没有,因此西夏早期洞窟与曹家晚期似又完全相等的。万庚育的《莫高窟、榆林窟的西夏艺术》一文,也认为西夏早期壁画“承袭了五代、宋初瓜沙曹氏所设地方画院的余绪,所以壁画内容风格和宋晚期大同小异”。 又史苇湘在《关于敦煌莫高窟内容总录》一文中认为:“敦煌莫高窟与安西榆林窟西夏早期壁画酷似归义军时代后期的‘绿壁画’”,“其画风与归义军时代相衔接。曹贤顺时代的画家及其后裔仍继续在莫高窟作画。” 综上所述,可见曹家晚期洞窟与西夏早期洞窟壁画,如无供养人题记与可靠记载是很难区分的。那么,第16窟北壁重绘壁画有什么可靠证据可以确认为西夏早期壁画而不是曹家晚期重绘呢?马世长在谈到封藏遗书的原因时说:“估计或许与西夏对瓜沙等州的控制进一步加强,曹氏家族彻底失去对此地的统治有关。”即知封藏之举为曹家所为,壁画为曹家重绘。但把这种行动判定在西夏占领瓜、沙二三十年之后所为,则是说不通的。西夏皇室笃信佛教,这在其建国前的战争时期,因瓜、沙寺院对西夏政策不明,封藏经卷是可以理解的。西夏建国后,西夏以佛教为国教,大兴佛事,瓜、沙二州虽僻处西陲也不可能不知道。那么在西夏建国二十多年之后,瓜沙寺院还要采取封藏佛教经卷的举动就十分令人费解了。所以我认为第16窟重绘壁画应定为曹家晚期,即在西夏占领瓜、沙之前,上限为咸平之后,曹宗寿或其子曹贤顺初期所为。此外,我认为曹家封藏经卷与曹家于皇祐之后彻底失去对瓜、沙的统治,不一定发生于同时,封藏遗书当在西夏占领瓜、沙之前的河西战乱时期。元昊在占领瓜、沙后,由于其在东面用兵频繁,与辽、宋有很激烈的战争,无力对瓜、沙进行有效的控制,因此,使得处在被羁縻状态下的归义军残存政权还能在宋景祐至皇祐年间(1039—1054)向北宋“七贡方物”。 这一点恐怕也是残存的归义军政权始料未及的,所以决不会到这时才收藏封闭经卷。而且从景祐初到皇祐末又是经过了近二十年的时间,藏经洞中怎么能不收藏一件这个时期沙州佛教寺院的经卷遗书呢!

五

敦煌藏经洞没有发现西夏文遗书,这一点学者早已指出,并且把它作为确定藏经洞封闭年代的根据之一。但是藏洞中究竟有无西夏文书,至今还存在混乱。如《国立北平图书馆馆刊》四卷三号《西夏文专号》载罗福成所录苏联聂历山与日本石滨纯太郎共释《佛说地藏菩萨本愿经卷下》残本,下注云:“刊本,出敦煌石室,现藏法国巴黎国民图书馆。” 此处“敦煌石室”是否专指敦煌藏经洞,不得而知。 但有学者则据此定藏经洞之封闭年代,他说:“按西夏佛经刊本悉刻于南宋初年以后,敦煌石室内既有南宋时代西夏之佛经刊本,亦为石室之封闭远在北宋以后之证据。惟罗氏释文发表于1930年,四十年来竟未有人据该《佛说地藏菩萨本愿经》刊本以论石室封闭时代,不无可疑。” 对此,苏莹辉先生从《本愿经》的册式等方面,证其非出于敦煌藏经洞,疑为黑城所出。其实,我认为该《本愿经》可能出于敦煌莫高窟其他洞窟中,因罗氏录其出于敦煌石室,由于对石室概念理解不同,而引起翁、苏二氏的误会。又近年来国内外仍有人误认敦煌藏经洞的敦煌遗书中有西夏文卷子。 不知何据?所以我认为敦煌藏经洞遗书中有无西夏文卷子,确是可以作为判断藏经洞封闭年代的重要根据之一。

西夏文创制于李元昊建国前夕的西夏大庆元年(宋仁宗景祐三年,1036年),并立即颁行国内,尊为“国书”。史载:“元昊既制蕃书,尊为国字,凡国中艺文诰牒尽易蕃书。于是立蕃字、汉字二院……汉字掌中国往来表奏,中书汉字,旁以蕃书并列。蕃字掌西蕃、回鹘、张掖、交河一切文字,并用新制国字,仍以各国蕃字副之。以国字在诸字之右,故蕃字院特重。” 可见西夏建国后与周围各王朝及地方政权之间的往来公文,都使用了西夏文字。元昊又在国内大兴“蕃学”,“思以胡礼蕃书抗衡中国,特建蕃学,以野利仁荣主之,译《孝经》、《尔雅》、《四言杂字》为蕃语,写成蕃书,于蕃汉官僚子弟内选俊秀者入学教之……并令诸州各置蕃学,设教授训之。” 元昊不仅大力推行西夏文字,而且在建国后开始了大规模的翻译佛经活动。西夏天授礼法延祚十年(1047年),元昊“于兴庆府东一十五里,役民夫建高台寺及诸浮图,俱高数十丈,贮中国所赐大藏经,广延回鹘僧居之,演绎经文,易为蕃字。” 大约从李元昊建国之年(1038)开始译经,到崇宗乾顺天佑民安元年(1090)的五十三年中用西夏文译出了三千五百余卷的大藏经 。这在历代译经史上,无论从规模或速度来看,都是少见的。这当然是与西夏国家提倡佛教和高度重视译经分不开的。西夏文佛教经典成了传世西夏文献的主要组成部分 。

迄今发现与瓜、沙地区有关的西夏文书,最早的是《瓜州审判记录》残页,题记年代为西夏惠宗天赐礼盛国庆元年,当宋神宗熙宁三年(1070年)。这也是迄今所知传世有纪年的最早的西夏文书。文书为西夏文草书,书于西夏文《六祖坛经》背面。据此可判断此西夏文《六祖坛经》一定早于天赐礼盛国庆元年就已流传到瓜州地区 。莫高窟现存最早的西夏文洞窟题记为夏惠宗大安十一年(1085年),汉文题记则是惠宗天赐礼盛国庆二年(1071年) 。

从西夏整个地区来看,目前我们尚未发现景宗(元昊)一朝的西夏文献。现在知道最早使用西夏文字的是毅宗“福圣”钱,即毅宗“福圣承道”年间(1053—1056年)所造。黑水城出土的西夏文献最早的年代是惠宗大安十一年(1085年)。其余绝大多数文献年代是崇、仁两朝,即公元1086至1195年间。西夏文佛经的刊印也主要在这个时期。所以我们可以说景、毅两朝是西夏文开始推行、试行时期;从惠、崇以后则是西夏文在全国广泛应用时期。西夏文是用国家力量推行的文字。它在瓜、沙地区的推行当不会晚于其他地区。所以单以西夏文在瓜、沙地区流行晚于创制文字二三十年来说明沙州未被西夏完全控制,是不够全面的。西夏文在瓜、沙地区广泛流行使用,从现在所发现的材料来看,大约在西夏惠宗时期(1068—1085年),那么用藏经洞未发现西夏文献这一点为尺度,来说明藏经洞封藏于西夏建国前的1035年就是毫无意义的;此后的二三十年内无论瓜、沙为西夏实际控制与否,也意义不大。但它与前述的各种根据来互相配合印证,则可以构成推断藏经洞封闭时代的重要依据之一。

至于以西夏文献的收藏与否来否定前面所举到的绍圣、元、明诸说都是十分有力的。试想吐蕃统治瓜、沙的七十年中,敦煌藏经洞收藏藏文遗书达数千件 。而西夏统治瓜、沙地区前后达二百年之久,竟无一件西夏文或西夏纪年的汉文卷子收藏,这是不可理解的。

(原载敦煌文物研究所编:《全国敦煌学术讨论会文集》,兰州:甘肃人民出版社,1983年版。转载于郝时远编《民族研究文汇·民族历史篇》,北京:社会科学文献出版社,2009年版,页142-154。)